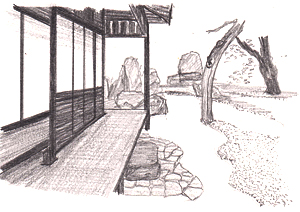

伝統的な日本の住宅には、内でもなく、外でもないところがある。縁側などは典型的な例。古くは、庭側には建具がなかったが、今あるものは大方、ガラス戸が入っていたりする。寒い時期はガラス戸を閉めて、太陽の熱と光を入れて日なたぼっこの場所になり、夏の季節はガラス戸をあけて、風を通し、縁側に腰をかけて、庭からの涼しい風を楽しむ。この内と外の中間領域の広さこそが、重要で豊かな世界なのだ。そこでは内の世界と外の世界がぶつかり、混ざり合っている。

これは外に目を転じると、川のそば、海のそば、陸地と水が接触するところ、川の流れでも河口付近の海水と淡水の混ざるところ、人間の住んでいる地域と山との境目の里山−など、どれもそれぞれの世界固有のものと、両方の世界を行き来することのできるものが共存していて多彩で豊かな世界を作っている。いわば異業種交流の場のようなものだ。

この領域は実は「出そうなところ」でもある。川のそばにはカッパがいたし、山の縁である里山には狐(こ)狸(り)妖怪の類がいた。家の中でも、縁側や床の間、トイレなど外の世界とつながっているところによく「出た」。

内部エネルギーと外部エネルギーがぶつかって、何か目に見えるものを形作るようにも思える。でも人たちはそんな連中に対しても、ちゃんと存在を認め、適度な距離をとって付き合っていた。

今の住宅は、中間領域がどんどん狭められ、コンクリートの壁一枚になったり、もっと極端には薄い膜一枚で内と外とを隔てている。中間領域で活躍していた連中も薄い膜一枚の中に押し込められてしまった。これではわれわれも親しく付き合うこともできない。そんな怖いものと付き合いたくない、と思われるかもしれないが、人間、怖いものがなくなるとロクでもないことをしでかすものだ。自分ではどうしようもない世界があることを、常に感じていれば、人が見ていないところでも自分を律して生きていける。そのためにも、膜や壁一枚ではなく、縁側のようなところが必要なのだ。